Modélisation des habitats des mammifères marins dans le Sanctuaire Agoa

Les mammifères marins jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre des écosystèmes marins. Afin de limiter les pressions liées à l'activité humaine et améliorer les mesures de protection au sein du Sanctuaire Agoa, les auteurs de cette étude ont cherché à identifier les aires de répartition de plusieurs espèces de mammifères marins dans l'aire marine protégée.

À partir de données d'observation collectées entre 2008 et 2022, les écologues et biostatisticiens Florèn Hugon et Jean-Paul Maalouf ont réalisé une modélisation de la répartition de plusieurs espèces, selon les saisons.

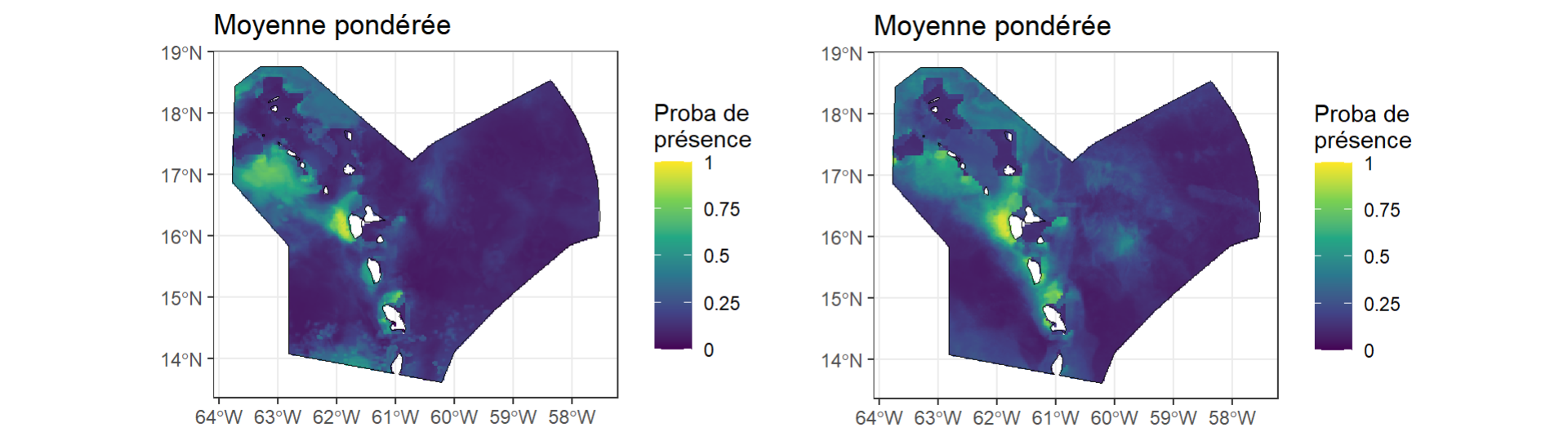

L'analyse des cartographies créées a permis aux auteurs de conclure que la côte ouest des différentes îles du Sanctuaire semblait constituer l'habitat le plus favorable pour ces différentes espèces, avec quelques variations selon les espèces et les saisons (sèche/humide).

Pourquoi utiliser la modélisation ?

Le Sanctuaire Agoa s’étend sur 143 256 km². La prospection réelle d’une telle superficie demanderait des moyens techniques, humains et financiers colossaux.

Pour pallier à ces problèmes, la modélisation entre en jeu. En effet, à partir d’observations effectuées sur le terrain, la modélisation permet via des calculs statistiques, d’extrapoler ces données empiriques à une surface beaucoup plus étendue. Cette méthodologie permet ainsi de prédire à l’échelle du Sanctuaire les zones où les espèces qui fréquentent nos eaux trouveront des habitats favorables potentiels.

Concrètement, comment modélise-t-on les habitats favorables aux espèces ?

L’objectif est d’associer la probabilité de présence d’une espèce à des conditions environnementales particulières. Par exemple : les baleines à bosse sont-elles plus présentes dans des eaux d’une profondeur particulière ? Afin de répondre à ce type de questions, des données d’observation de cétacés, géolocalisées, sont croisées avec des données environnementales, telles que la profondeur ou encore la quantité de proies disponibles.

Puis on projette la présence de l’espèce sur une carte sur laquelle figurent les conditions environnementales. On obtient ainsi des cartes de répartition potentielle de l’espèce (voir plus bas).

Quelles sont les données utilisées ?

La modélisation de ces répartitions repose sur des données issues d’observations visuelles, récoltées lors de campagnes scientifiques, d’études ponctuelles, d’activités associatives et de whale watching.

Comment ont été choisies les espèces étudiées ?

Les espèces étudiées ont été sélectionnées selon le nombre d’observations disponibles, afin que les résultats de la modélisation soient les plus fiables possibles.

Sept espèces ont été sélectionnées :

- la baleine à bosse (742 observations) ;

- le grand cachalot (752 observations) ;

- le grand dauphin (211 observations) ;

- le dauphin tacheté pantropical (1038 observations) ;

- le dauphin de Fraser (211 observations) ;

- la pseudorque (96 observations) ;

- le globicéphale tropical (87 observations).

Quelles sont les variables environnementales sélectionnées ?

Les variables environnementales les plus explicatives de la présence des espèces ont été sélectionnées. Parmi les 10 variables testées, on retrouve la pente des fonds marins, la profondeur, la biomasse (traduisant la quantité de proies potentielles) à différents endroits de la colonne d’eau ou encore la concentration en chlorophylle a, indicatrice de la présence de plancton. Certaines de ces variables étant étroitement liées à la saisonnalité, plusieurs modélisations ont été réalisées pour prendre en compte ces variations (sur l’année complète, en saison sèche et en saison humide).

Résultats de la modélisation des habitats par espèce

Toutes temporalités confondues, la biomasse des petites proies (<20 cm) qui migrent verticalement (c’est le cas des céphalopodes par exemple) est très souvent corrélée à la présence de chacune des espèces testées. La profondeur est aussi explicative, sauf pour la pseudorque.

Des habitats préférentiels majoritairement localisés en mer des Caraïbes

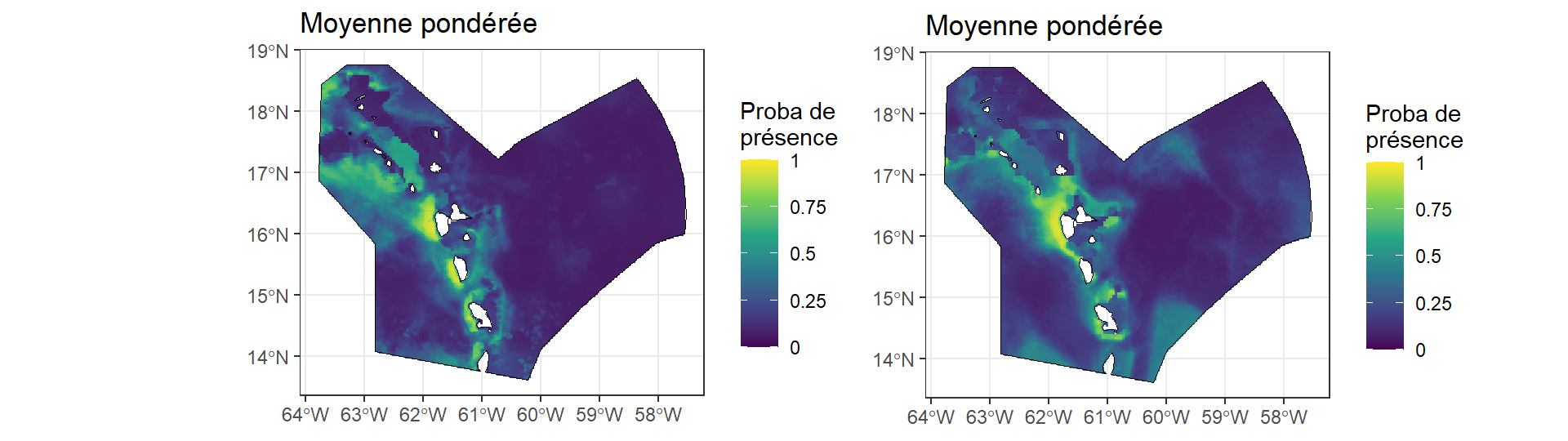

La probabilité de présence maximale (= 1) du cachalot est observée à l’ouest des îles de la zone d’étude. Le nord-ouest de l’aire d’étude (Saint-Kitts et Nevis) présente aussi une probabilité de présence assez élevée (0,75) :

Les habitats potentiels du dauphin tacheté pantropical se concentrent essentiellement sur la côte ouest des îles du Sanctuaire :

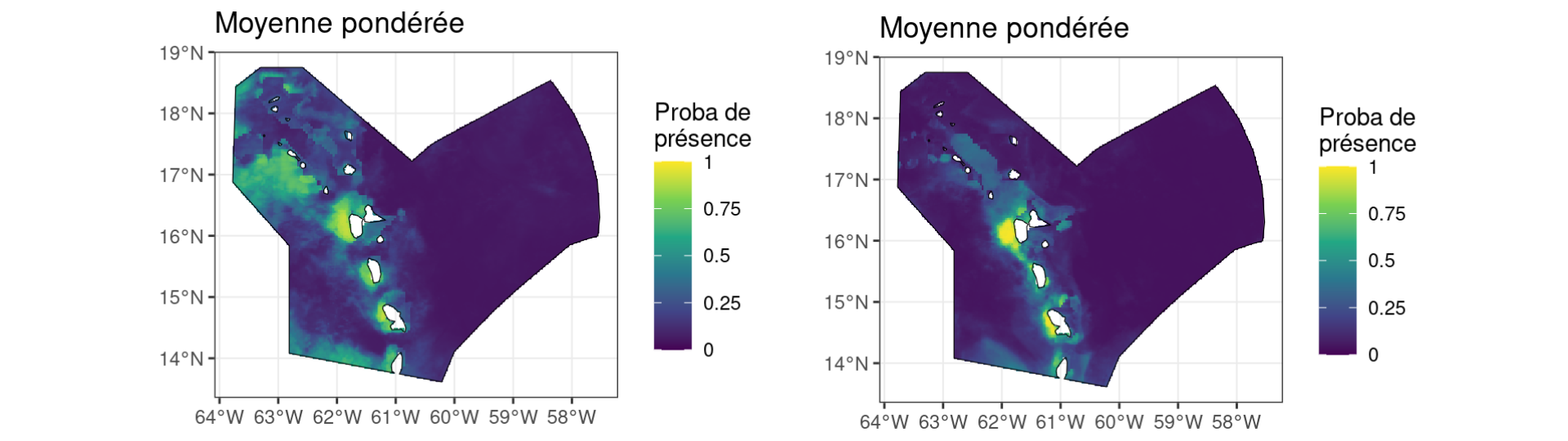

L’habitat favorable du dauphin de Fraser est assez similaire mais particulièrement cantonné à la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique :

On observe la même tendance côté ouest de la Guadeloupe, de la Dominique et de la Martinique pour le globicéphale tropical avec un étalement plus important au large des îles, à l’est ainsi qu’autour des îles du nord :

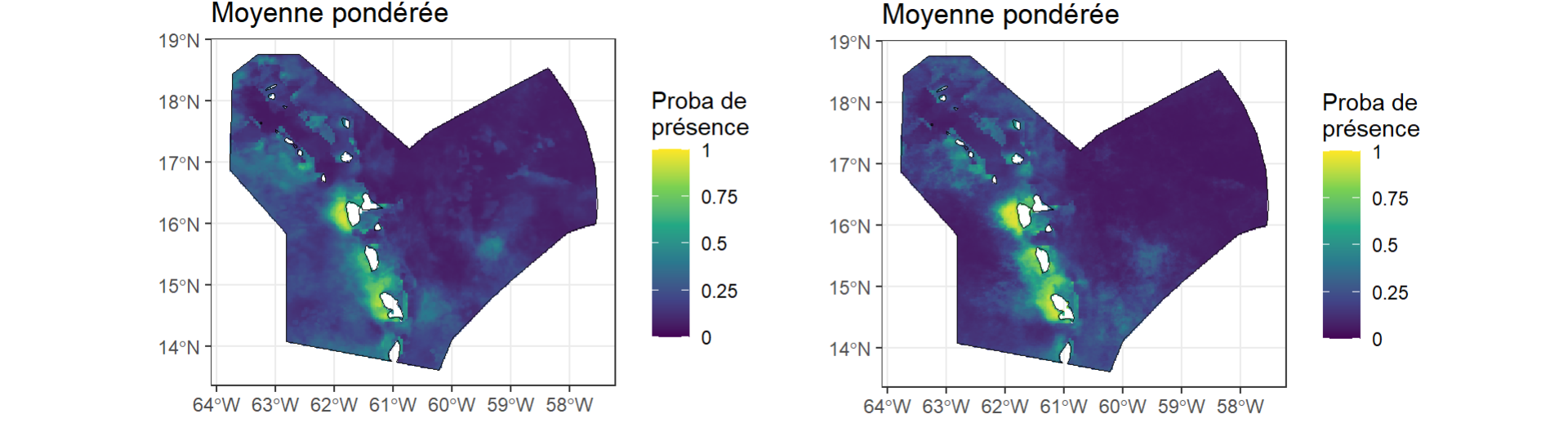

L’habitat favorable du grand dauphin est réparti à proximité directe des côtes est et ouest de toutes les îles de l’arc antillais, avec un étalement prononcé au nord-est de la Martinique :

La pseudorque présente l’habitat favorable le plus restreint. Celui-ci semble se localiser sur la côte ouest de la Guadeloupe. Il convient tout de même de noter une probabilité de présence de 0,75 au nord de la Guadeloupe ainsi qu’au nord-est de la Martinique :

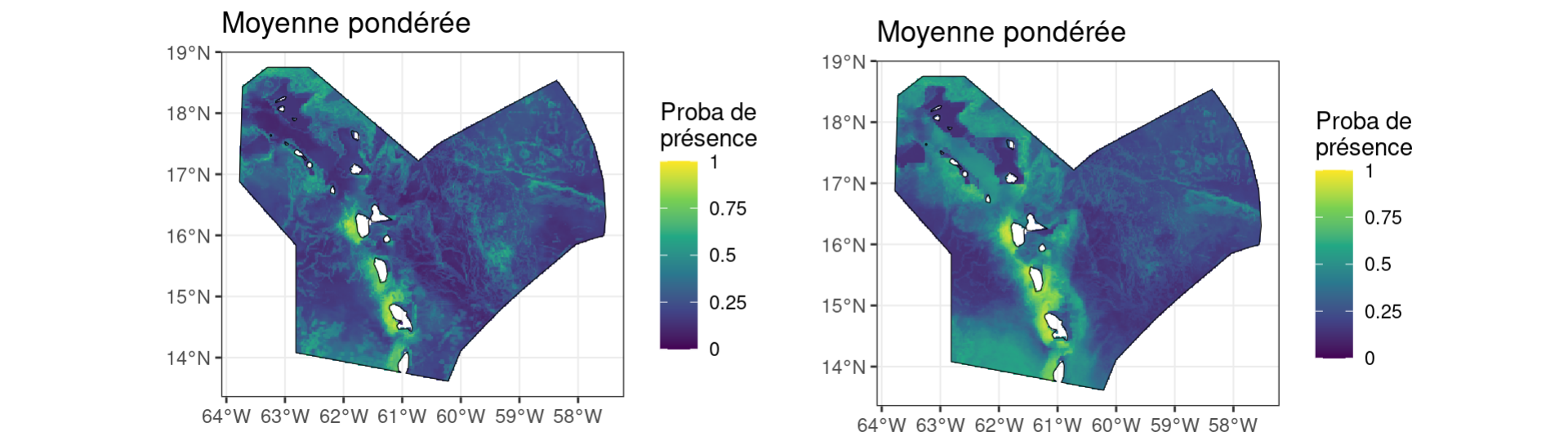

Enfin, l’habitat favorable de la baleine à bosse se situe à proximité des côtes, dans le nord-est de la Martinique, tout autour de la Guadeloupe , et entre les îles du nord :

Des variations saisonnières selon les espèces

L’habitat favorable pour le dauphin tacheté pantropical est plus étendu à l’ouest en saison sèche.

Pour le cachalot, la profondeur est une variable explicative en saison sèche (avec un pic à 1000 m) mais ne l’est pas en saison humide. Cela peut être expliqué par le fait que les mâles mâtures sont présents uniquement en saison sèche et évoluent plus au large, sur des profondeurs plus importantes que les femelles et les jeunes.

Pour le grand dauphin, l’habitat favorable est très localisé sur les zones peu profondes. Cela peut être expliqué par la présence des individus d’écotype côtier pendant la saison sèche. À l’inverse, il s’étend sur des zones plus profondes en saison humide.

Conclusion et perspectives

Cette étude est une première étape dans la compréhension des habitats favorables des cétacés à l’échelle du Sanctuaire Agoa.

Pour toutes les espèces, on s’aperçoit que l’habitat le plus favorable se situe en côte sous le vent. Cependant, des zones non échantillonnées apparaissent comme étant favorables à la présence de certaines espèces ce qui confirme que les résultats ne sont pas biaisés par l’effort d’observations essentiellement en côte sous le vent. Certaines de ces étendues attirent l’attention, notamment deux monts sous-marins au nord-est de la Martinique pour les baleines à bosse.

Par la suite, la superposition de ces cartes avec des cartes d’activités humaines (ex : trafic maritime) vont nous permettre d’identifier des zones à risque et ainsi d’adapter la gestion, à la fois dans l’espace et dans le temps.

Découvrez l'étude :

Citation Hugon, Florèn et Maalouf, Jean-Paul. « Modélisation de l’habitat des Cétacés dans les Antilles françaises à partir de données multi-sources » OFB - Sanctuaire Agoa, 2023

Restitution vidéo

Pour plus de détails, retrouvez la restitution de cette étude menée par Florèn Hugon et Jean-Paul Maalouf, ainsi que les échanges qui ont suivi.